|

平戸大心茶会

|

|

|

臨済宗千光寺においてのお献茶式

|

|

|

平戸支部松華会 吉野 安磨

|

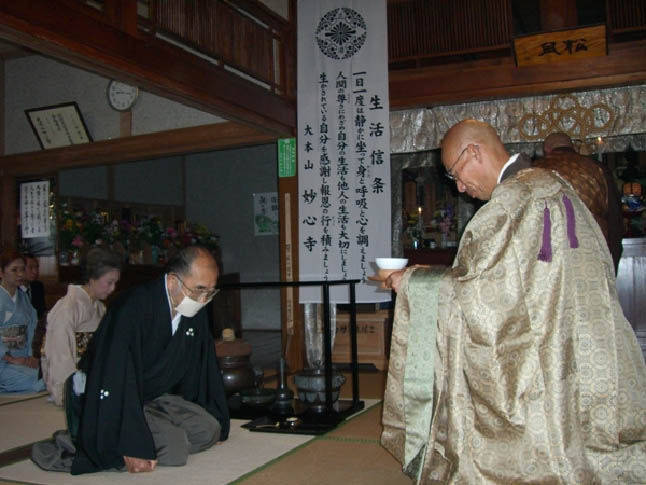

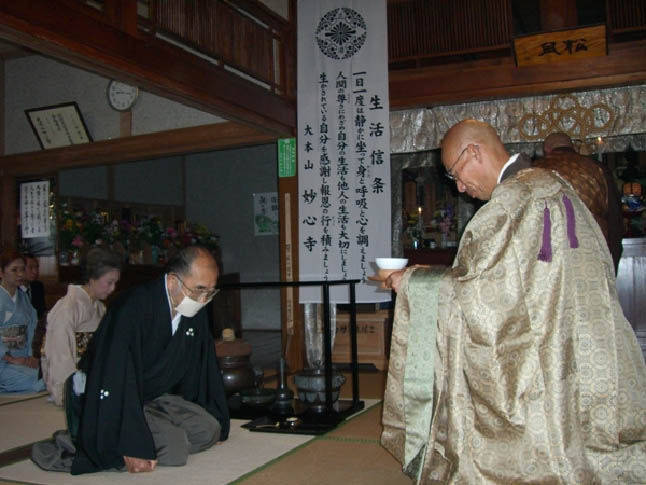

| 平成23年10月30日(日)平戸大心茶会の開催に当り、冒頭平戸市木引町、千光寺に於いて、茶道鎮信流宗家において献茶式が行なわれました。 あいにくと雨模様の刻でしたが、臨済宗雄香寺住職の厳かな読経のなか、九州茶道協会員22名、駒沢女子大学教授、宝林寺住職、ほか地元関係者11名の方々の参列者一同が、栄西禅師の遺徳を偲びました。 |

|

|

|

|

|

平戸松浦史料博物館・九皐斎 濃茶席

|

|

佐世保支部長 松浦 純二

|

|

平成23年10月30日

|

|

前日からの雨は当日も止まず、午前中は雨に見舞われましたが午後からは持ち直しました。 今年は薄茶席が復元平戸オランダ商館で行われる事になり、濃茶席の場所博物館とは距離があったので、お客様の出足を心配しましたが、予定していた六席をすべて実施することが出来ました。福岡の九州茶道文化交流協会からのお客様25名を皮切りに、各席とも平均20名が席入りされまずまずのお客様でした。 九皐斎でのお濃茶席は、毎年御宗家が席主を務めておられたのですが、今年は薄茶席がオランダ商館で初めて行われる事となり、席主に御宗家が座られる事になりました。このため九皐斎のお濃茶席は佐世保支部で受け持つこととなり、大変荷の重いお役目でしたが何とか最後まで務める事が出来ました。 |

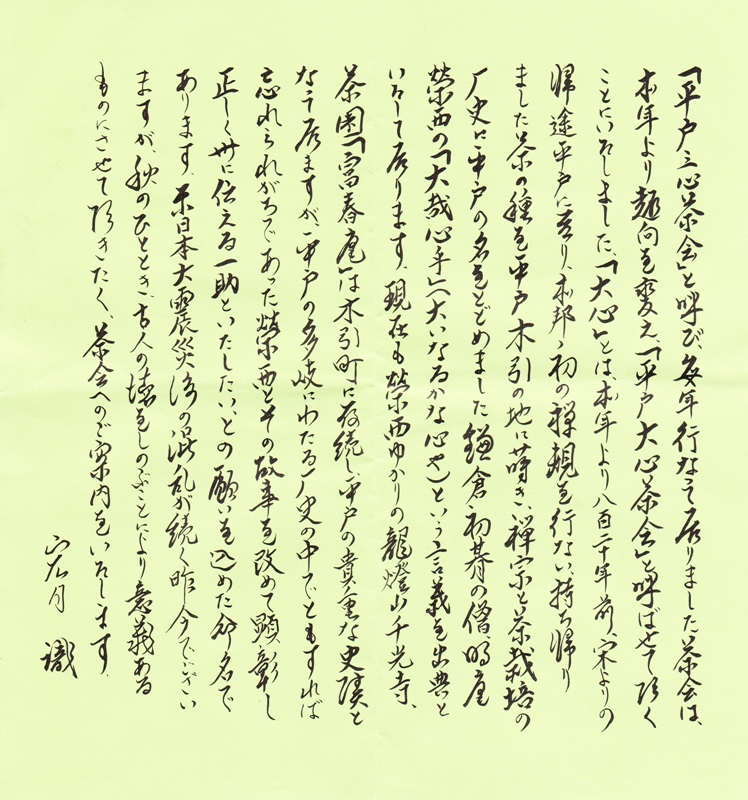

| 昨年まで三心茶会として9年間実施してきましたが、今年から大心茶会と呼称を改めることになりました。 床の掛け物は大徳寺第181世江雪宗立筆で松浦家第29代天祥鎮信公に宛てた書で「大心」と書かれ、その由来を下に説明されているお軸でした。 ここで第1回大心茶会の茶券の表紙に御宗家が書かれた趣意書をそのままご紹介します。 |

|

| 床には茂右エ門造の白磁一対の花入れに、白と黄色の菊が絢爛と生けられ、長板に切り合せの風炉釜、長春作青磁の皆具等の飾り付けでお客様をお迎えしました。 お菓子は御宗家が考えられたもので、平戸木引町龍燈山千光禅寺にある、本邦初の栄西が禅規を行なったと言われる坐禅石をイメージされた絵を書かれ、それを松浦家ご用達の老舗蔦屋製菓に依頼して作られたお菓子「坐禅石」でした。皆様に説明し食べていただきましたが、表面は石の座布団の形、側面には緑のこけがついているところまで、そっくりで本当にこの石の上で坐禅が行われた事を想定しながらいただきました。 1191年栄西千光国師が宋から帰朝の折、平戸木引に着船し龍燈山千光禅寺に道場をひらいて禅規を行い、又、茶の種を持ち帰り日本で初めての茶の栽培を行った地で、平戸市長をはじめ地元の関係者で平戸の名所の一つにしようと、昨年御宗家の献茶式でこの行事が始められたのです。今年も10月30日早朝から御宗家による献茶式が行われ、その後10時から大心茶会が始められました。 来年からもこの行事が続きますが平戸支部、佐世保支部が力を合わせこの大心茶会を盛り立てていきたいと思っております。 |

|

|

平戸大心茶会で濃茶席のお点前を担当して

|

|

佐世保支部 大久保 美香

|

| 平成23年10月30日 第1回平戸大心茶会が開催されました。前日からの雨でお客様のお越しが心配されましたが、多くの方々に足を運んでいただきました。 お濃茶席は佐世保支部松清会が担当で、私は第一席と第五席のお点前を九皐斎で行いました。 やっと色づきはじめた木々に雨が落ち、深まり行く秋のおもむきが感じられる中、一席目が始まりました。お客様は福岡から始めてこのお茶会に来られた九州茶道文化交流協会のご一行でした。重責でありとても緊張しておりましたが、心をこめて「おいしいお茶を・・・」という一心で一服のお茶を点てました。途中、席主とお客様との対話が途絶え、シーンと張り詰めた静寂を感じ一気に鼓動が高鳴り一瞬真っ白になりましたが、無事お点前を終えることができました。 |

|

|

| また、前日には思いがけなく奥方様よりお道具の位置や持ちかたなど、直々にご指導いただく機会を得る事ができ、身の引き締まる思いでした。 今回お点前をさせていただいたことで、日頃学ぶことのない沢山の事を教えていただき大変貴重な一日となりました。皆様のお力のおかげと深く感謝しております。今後はさらにお稽古に励み精進していきたいとおもいます。 |

|

|

|

平戸大心茶会に参加して

|

|

|

平戸支部松華会 大原 律男

|

| お道具は大航海時代の和蘭貿易に想いを馳せ、デルフト焼きやポルトガル、台湾よりの品々、又昨年、平戸に赴任してから習い始めた「茶道鎮信流」。昨年の平戸三心茶会は客として茶会初出席しました。一転、今年は森三佐子先生からお点前をということで着物や袴など持ち得ず、まして習い始めて1年半の私がですかの固辞も叶わず腹を決め、森先生・谷川先生・高橋先生からの懇切丁寧なご指導を受けるとともに、ご宗家様ならびに奥方様からもご指導を戴き茶会初点前に挑戦しました。 松華会は9月に開館した「復元オランダ商館PAKHUIS(パックハウス)(倉庫)」での薄茶(立礼席)を担当することになっており、しかもご宗家様が席主をなされると聞き緊張度も増して来ました。前日の会場の準備はご宗家ご夫妻をはじめとして松浦史料博物館のスタッフとともに担当させていただきました。床は大きな展示ケースを利用して設え、掛物は天保年間の平戸藩絵師 片山尚栄 の筆になる「平戸真景」、さらに屏風、花、展示物から椅子・幕・照明に至るまでの徹底したしつらいの現場を間近で体験することができました。 茶杓はご宗家がオランダで入手された木での自作のもの、お菓子はオランダの漆器の上に、オランダ産ミニバタートフィーワッフルと永益会長お手製の桑の実を使った小粒のゼリー。水次は先年ご宗家ご夫妻がサウジアラビアに行かれた際に買い求められたアラビアン珈琲を煮出す真鍮製の柄付きポット(手巾を置く位置に困りました)等等楽しい趣向でした。 |

|

|

|

|

| 私は、薄茶点前第五席目と四、六席のお運びを担当致しました。お点前は先生方から「男らしく堂々と!」のお言葉を意識してできるだけ大きくゆったりと心がけ臨みました。その甲斐もあってか、正客と席主との対話が弾み和やかなうちに終わる事が出来ました。 今回、若輩者である私に大きな機会を与えて戴きましたご宗家様・奥方様・永益会長様に感謝申し上げますと共に晴れの舞台でお点前が出来るまでにご指導頂きました森先生・谷川先生・高橋先生、さらには当日の半東・水屋・松華会の方々また袴・着物を準備していただいきました木田松浦史料博物館長と多くの方々の多くのお力を戴き厚く御礼を申し上げ、これからのお稽古に活かして参りたいと思います。ありがとうございました。 |

|

|

点心席

|

|

平戸支部松華会 永益 幹子

|

| 今回はよそおいも新たに「大心茶会」と名を改め、禅に因んだ茶会となりましたので、点心も平戸千光寺を開かれた栄西禅師の著「喫茶養生記」による「桑粥」を炊くことになりました。桑の枝、黒豆を入れ、水三升を入れて炊くところまではよかったのですが、「水の多少を以って米の多少を計り、煮て薄粥と作す。」米は三升の水に何合入れればいいのか分かりません。何度か炊いてみてようやくこの量でいいのかなというところまできました。さて炊く時間は「冬は鶏鳴(午前二時)」より、夏は夜半よりはじめて夜明くるとき煮おわる。」そんなに長時間炊くのは無理なので、厚手の鉄鍋などを使ってようやくお粥ができました。桑の枝は指の大きさの茎を使い、それ以上大きくても小さくてもいけないと書いてあります。また塩を用いてはいけないとのことです。菜は竹を二つに割った容器に煮物を盛りました。小皿には、ごま塩、梅干、大徳寺納豆を少量ずつ盛りました。お粥は、三ツ星の紋入りの小振りの椀によそおいました。桑粥は総て、衆病を治すとありますので、宋の時代、桑は大変効能のある薬草だったのでしょう。桑、お茶など貴重な薬として用いられた時代に改めて思いをはせたことでした。 桑の実も今回のお菓子に工夫をしてみたらと、ご宗家様がおっしゃったのですが、なかなか思うようなものができませんでした。次には「養生記」に書いてあるとおりに日に干し粉末にして作ってみようと思います。 お粥の膳も皆様に喜んでいただき、作り方までメモして帰られた方が数名いらっしゃいました |

|

|

|

|

| なお、お床はご宗家様の伯母様糸子様の雉子の図」花入れは牡丹籠、花はコスモスでした。 今回は、ご宗家様の禅に対する並々ならぬお心づかいに沿って、清雅な感じの点心席であったと思っております。 |